この記事では志賀直哉著作『焚火』について解説。

簡単なあらすじから、作品が書かれた背景、個人的な感想をお伝えします。

ちなみに『焚火』が青空文庫に公開されるのは志賀直哉没70年後のため、2042年元旦です。

目次

『焚火』の登場人物と簡単なあらすじ

登場人物は以下の4名。山の上の小さなコミュニティです。

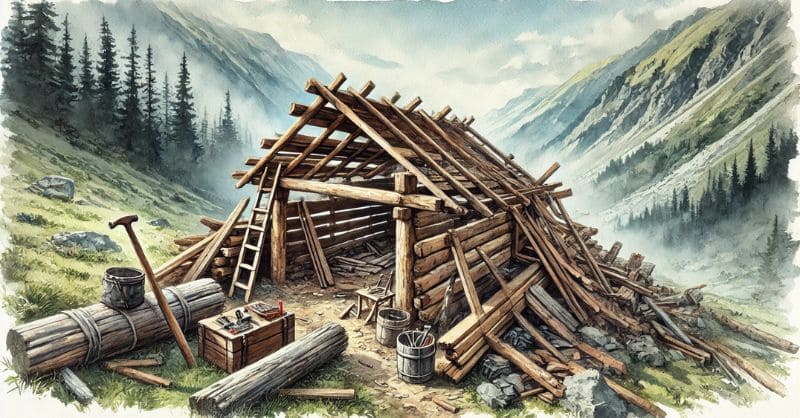

山の宿屋の近くに移り住もうと、掘っ立て小屋の建設をKさんにお願いしている「私」と妻。

画家のSさんも交えた四人で小屋の出来栄えについて話したり、トランプをしたり、外で一緒に遊んだり……とても仲好しです。

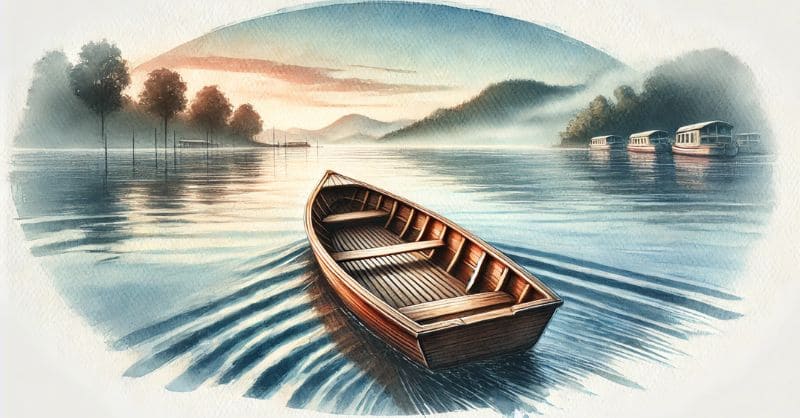

木登りをし、食事をし、夜には舟に乗って湖へ。

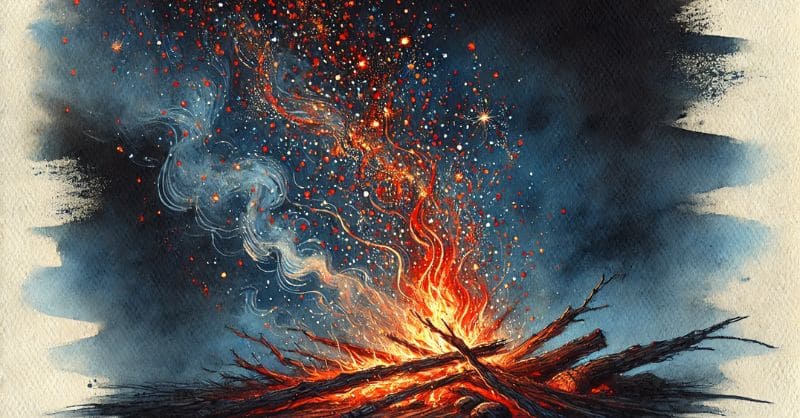

すると向こう岸で焚火をしているのが見えました。

焚火をしていた人は寝ていたので起こしませんでしたが、なかなか良いものだとやってみたくなった四人。

砂地で白樺の古い皮を剥ぎ、燃やして焚火にしました。

話題はKさんが虫を怖がったことから「怖い話」、そして「お告げ」的な話に。

Kさんは雪山で遭難しかけた時、普通は寝ている時間帯にも関わらず迎えが来た、と言います。

Kさんの母親が虫の知らせを受け、準備させたものでした。

焚火は下火になり、それを湖水に放ってみんなで船で帰りました。

【解説】「焚火」はどんな作品?

では日常的な風景が描かれた「焚火」とはどういった作品なのか?

作品が描かれた背景についても見ていきましょう。

『焚火』が書かれた背景は?

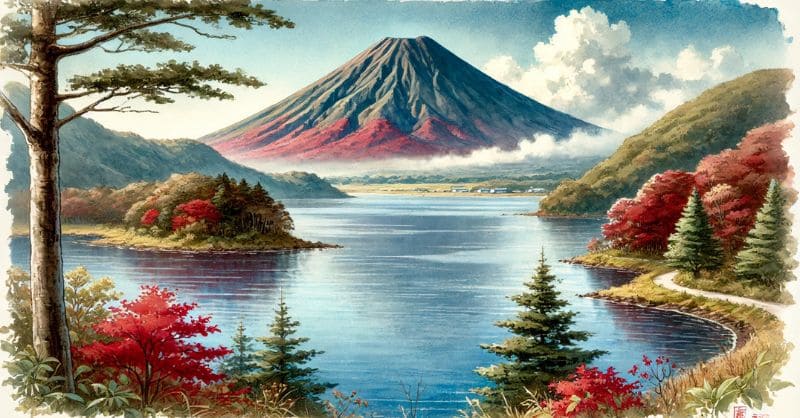

『焚火』(大正9年4月「改造」) は、志賀直哉が 赤城山に滞在していた時の体験をスケッチ風に描いた作品です。

志賀は結婚後京都の住まいを引き払い、一時鎌倉に住んだ後、赤城山で約4か月間暮らしていました。

その時の印象的な出来事をまとめたのがこの作品。

ただし、発表されたのは5年後です。

実際に執筆した時期について、志賀はこんなふうに語っています。

「前半は赤城山で書き、後半は4、5年後に我孫子で書いた。」

つまり『焚火』には、「当時の記憶」+「時間を置いて振り返った視点」の両方が混ざっています。

不況の中で輝く自然の美しさ

この作品が発表された大正9年(1920年)は、ちょうど第一次世界大戦が終わった後。

- 戦後の不況

- 労働者の権利運動(第四階級の文学論)

もあり、世の中は「戦争の影響で荒れた時代」に突入していたところでした。

そんな中で発表された『焚火』。

「静かな自然のスケッチ」が描かれたこの作品は、もしかすると「現実の喧騒を忘れさせるような美しさ」 を見せたかったのではないでしょうか?

この作品の魅力とは?感想

この作品の魅力は、美しい自然とそれを楽しむ感性を持った人たちです。

夜のシーンでは、「Kさん」がちょっと神秘的な体験談を語ります。

これがテレパシーのような話で、日常の中に不思議な空気感を生み出しました。

そしてこのエピソードをさらに魅力的にしたのが、現実感のあるこの文章。

「支度にどうしても20分やそこらかかるんですよ。その間、お母さんは、ちっとも疑わずにおむすびを作ったり、火を焚きつけたりしていたんです。」

遭難中の息子に「呼ばれた」と自覚した母の行動がリアルに描かれており、

「雪山に出るには支度に手間取るのに、何故か途中でおかしいと思わなかった」という現実的な疑問にも触れています。

この 「神秘と合理の間で揺れ動く感覚」が上手く描かれているのが、この作品の面白いところです。

焚火が暗示するものとは?

「火のついた薪が湖の上を飛んで行く。」

焚火を消すときのこの描写には、ただの風景描写以上の「静けさと神秘」が詰まっています。

- 焚火の炎は、人間が作り出す温かさ

- でもその火が湖の上を飛ぶとき、人間の手の届かない大きな自然の中に消えていく……

この静謐な美しさは、見る人にも何かを感じさせるものではないでしょうか?

赤城山に滞在していた頃、志賀が里見弴(さとみとん)に送った手紙には、こんなことが書かれていました。

「僕は今、表面には新婚者らしい浮かれ気分もあるが、その奥には静かな憂がある。それに僕は望みを置いている。」

つまり、結婚して幸せなはずなのにどこか満たされない感覚があったということ。

でも、その「静かな憂」が「自分にとって大事なもの」だとも感じていました。

この感覚が、そのまま『焚火』の静けさに繋がっているのではないでしょうか?

まとめ

- 赤城山の自然の中で、人間の小ささと宇宙の大きさを感じる作品

- 昼の澄んだ空気と、夜の深い闇のコントラスト

- 神秘的な体験が語られるけれど、描き方は合理的

- 「焚火の炎」が象徴する、宇宙との一体感

- 戦後の荒れた時代に、静かな美しさを描いた作品

志賀直哉の作品の中でも、「現実」と「神秘」のバランスが絶妙な名作です。

静かな湖のほとりで、遠くの炎を眺めている気分に浸りましょう。

コメント