宮沢賢治著作「ひかりの素足」。

豪雪で遭難した兄弟が描かれた作品ですが、

- 方言の訛りが強い

- 宗教色が強い

という特徴を持つ作品で、簡単に理解はしづらい作品です。

この記事では、そんな「ひかりの素足」のあらすじや結末を解説!

作品が書かれた背景についても読み解きます。

超簡略化した分かりやすいあらすじ

父親の炭焼小屋に遊びに来た一郎と楢夫の兄弟。

二人は父より一足早く、炭をおろす人と一緒に帰宅することに。

しかし峠を越える途中、突然吹雪に見舞われ遭難します。

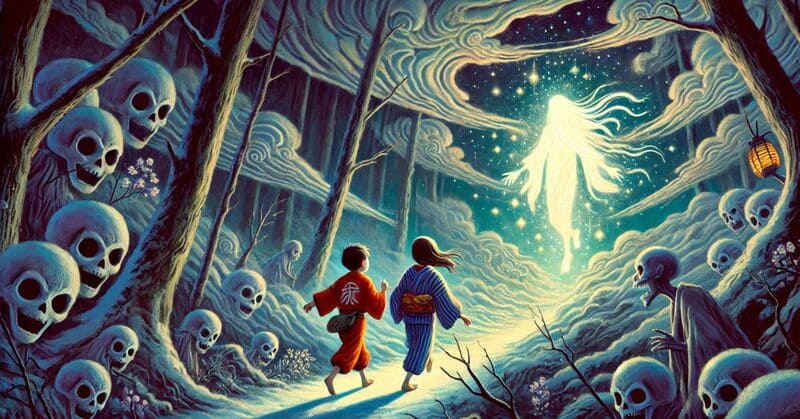

気がつくと、二人は同じような子どもたちと一緒に、鬼に追われながら薄暗い国を歩いていました。

そこへ「にょらいじゅりゃうぼん」という言葉とともに、貝殻のように白く輝く素足の人が現れ…

「怖がらなくて大丈夫だよ。」とかすかに微笑みながら、皆を光の国へ導いてくれます。

しかし一郎だけは「本当の道を学びなさい」と諭され、現世に帰されて目を覚まします。

【解説】仏教色の強い作品

この作品には物語の中に仏教…特に日蓮宗の教えが強く反映されています。

「ひかりの素足」の中に出てくる「うすあかりの国」や、子どもたちが救済されるシーンは、仏教に基づいた描写であり、

一郎が現世に戻る場面も、仏教の救済や生まれ変わりに関する考えが反映されています。

制作過程にも面白い話があり、一郎と楢夫は一時的にペルとゼルという兄弟に変わり、その後再び元の名前に戻されています。

これは、「うすあかりの国」や「ひかりの国」との統一感を持たせるためでしょう。

また、切ない・美しい物語を描くイメージが強い賢治ですが、

「弟は助からない」という厳しい現実を突きつけてくるこの作品。

これには賢治の妹・トシの死が反映されており、「ひかりの素足」は、トシの死の後に、書き換えられているのです。

賢治の妹・トシの死が強く反映されている

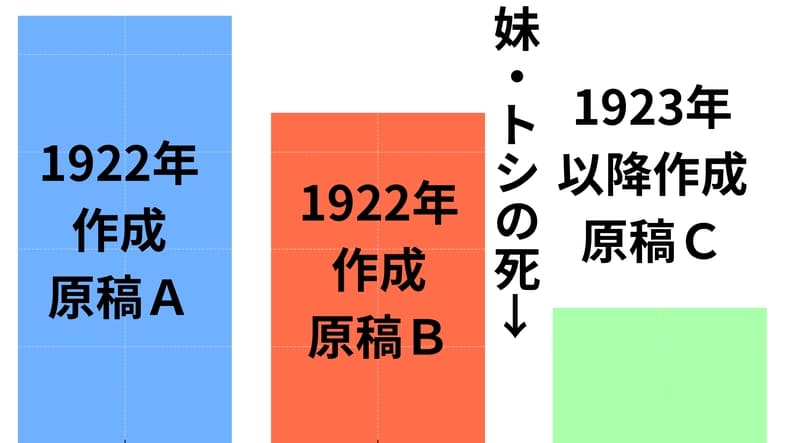

この作品の成立過程については興味深い点が多く、初期段階の原稿には3種類の原稿用紙が使われていました。

三種類の用紙をA、B、Cと名付けると、Aは22枚、Bは17枚、Cは7枚で、合計46枚が使用されています。

まず、AとBの用紙を使って物語の初稿が書かれ、その後、修正が加えられ……

最終的にはCの用紙が使われ、修正された部分が追加されて「ひかりの素足」が完成しました。

研究によると、AとBの用紙が使われたのは大正11年(1922年)の11月頃までと推測され、

賢治の妹であるトシが亡くなったのは大正11年11月。

彼女の死を経た賢治によって何度も修正されたあと、Cの用紙を使って最終的な形は大正12年頃に完成したと推定されています。

特に物語の後半部分は、ほとんどが修正されており、Cの用紙が使われた部分には、鬼に追われる子どもたちの描写や、「ひかりの国」の美しい情景が追加されています。

物語の中で、一郎や楢夫たち子どもたちは前世の罪に苦しんでいましたが、

「にょらいじゅりゃうぼん第十六」という言葉とともに現れた白い素足の人によって救われ、光の国へと導かれます。

その後一郎だけが現世に戻され、「本当の道を学びなさい」と諭されます。

このシーンは、妹トシの死後に賢治が仏教の経典や日蓮宗の教えを学びながら形成された

「中有」や「天国」のイメージに基づいています。

※仏教における概念で、死と再生の間に存在するとされる中間の状態や世界を指します。人が亡くなってから次に生まれ変わるまでの期間

特に「ひかりの国」の描写は、トシが死後に行く場所として賢治が想像した「天国」のイメージと重なっています。

またこの物語は兄と弟の兄弟ですが、賢治はトシという妹の影響か、「兄と妹」が登場する物語を数多く描いています。

こちらの作品も是非読んでみてください🔻

- 妹が人さらいにさらわれる!?「グスコーブドリの伝記」

グスコーブドリの伝記は意味不明?あらすじと伝えたいことを解説! - 兄と妹で狐主催の幻燈会に行く「雪渡り」

怖い物語?『雪渡り』が伝えたい事とは?あらすじと解釈【宮沢賢治】 - 二人きりでガラスの家に住む兄と妹「黄いろのトマト」

黄いろのトマト (宮沢賢治)のあらすじと解説。純粋な兄妹の傷心

風の又三郎と関係

物語のはじめに登場する、楢夫が「風の又三郎の夢」を思い出して泣くシーン。

この謎についても解説していきたいと思います。

「風の又三郎」は、宮沢賢治の作品に登場する風の精霊のような存在で、自然現象や霊的な力を象徴することが多いキャラクターです。

参考▶風の又三郎|簡単で短いあらすじ&伝えたかったことをイラスト解説

楢夫は、風の又三郎が「新しい着物を着せる」「湯で洗う」などと話したことを怖がっています。

これは

- 新しい着物を着せる……死者に新しい服を着せるという儀式。特に昔の文化では、死者に新しい服を着せることが葬儀の一環として行われることがある。

- 湯で洗う……死者を清めるために行う「湯灌(ゆかん)」という儀式。死後に行うもの。

を連想させるから、怖がっているのです。

お父さんも楢夫をなだめてはいるものの、

楢夫が泣きながら話す「風の又三郎」の言葉に、ただの子供の空想では済まされない不気味さや不安を感じて怖がっています。

風の又三郎の話は、異様なものを感じるような、何か不吉な予感を感じさせるような導入でした。

まとめ

ひかりの素足は……

- 賢治の作品の中でも特に宗教色が強く、仏教の教えが反映された物語。

- 兄弟が遭難し、鬼に追われるという不気味な描写が特徴的。最後には光の国へ導かれるという救済が描かれる。

- 賢治の妹トシの死が強く反映されており、何度も修正を経て完成された作品。

- 作品内で登場する「風の又三郎」は、霊的な存在として子供たちに不安を与える要素として描かれている。

- 死や生まれ変わり、救済のテーマが色濃く、日蓮宗の教えや仏教の「中有」の概念が重要な役割を果たす。

原文でしか味わえない良さのある作品です。是非、読んでみてください!

コメント