この記事ではヴィーラ・ヒラナンダニ著作『夜の日記』のあらすじと解説、感想をお伝えしていきます。

2025年の「高等学校の部」課題図書!

タイトルから内容が全然分からないのですが、内容は1947年に起こった「インドとパキスタンの分離独立」時における少女の日記です。

「イギリスの植民地だったインドを独立させる」にあたり「インド内でも宗教で対立しているので、宗教ごとに住む場所をまとめて独立させよう」となり、大移動を強いられた主人公・ニーシャ―たち。

その過酷な日々や昏い感情、芽生えた強さなどが、死んだ母に贈る日記形式で綴られます。

目次

簡単なあらすじ

12歳の双子であるニーシャーは、

- 医師であるヒンドゥー教徒の父

- 双子のアーミル

- ダーディー(祖母)

- 料理人のカジ

と一緒に暮らしている。

母はニーシャ―達を生んだ時亡くなっていた。

12歳になった日、ニーシャーは母に向けてその日の出来事を日記に綴るようになった。

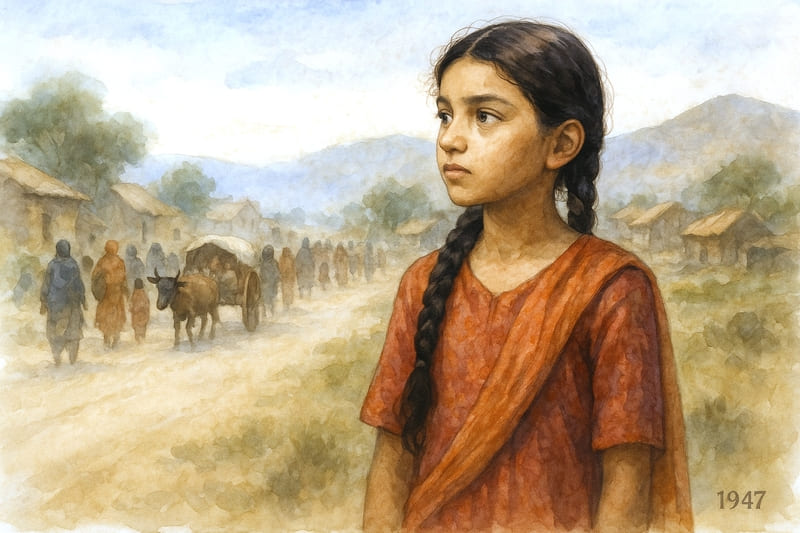

1947年8月、政治判断によりニーシャ―たちは移動を強いられる。

それまで、異なる宗教の者が住んでいても取り立てて問題はなかった。

しかし「パキスタン」と名前が変わった今の場所には危険を感じる。インドへ行くしかない。

今まで住んでいた家を捨て、イスラム教徒のカジとは別れ、家族四人での移動が始まる。

途中水を切らし、飢餓を経験し、殺されかけつつも、どうにか会ったことない叔父の家へ。

その後国境を超える為列車へ乗る。

過酷で危険な移動、悲しい別れ、嬉しい出会い、再会。

旅が終わった先でニーシャーが感じたこととは?

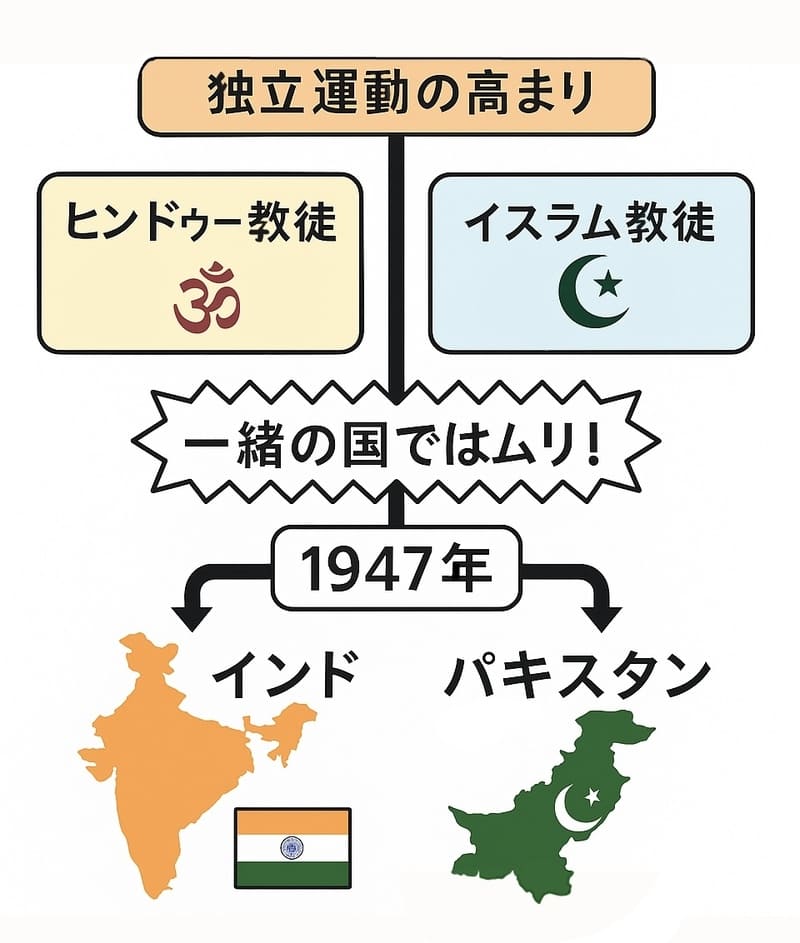

時代背景解説

課題図書高等学校の部の中でも、現代の日本人から一番遠いところにある外国の宗教対立・植民地の話。

まずは時代背景を軽く解説しましょう。

ニーシャー達が大移動する経緯

① インドは長年イギリスの植民地だった

→ 1858年からイギリスが直接統治していた。

② 独立を求める運動が広がった

→ ガンディーなどが非暴力運動を展開。

→ インド人全体が「独立したい!」という流れに。

③ 宗教対立が深まる

ヒンドゥー教徒(多数派)VSイスラム教徒(少数派)

→主人公・ニーシャ―達はヒンドゥー教。

→イスラム教徒(少数派)の中で「独立した後、イスラム教徒が差別されるのでは?」という不安が高まった。

④ イギリスは「分けて独立させる」と決断をした

→ 【ヒンドゥー中心のインド】と【イスラム中心のパキスタン】に。

⑤自分の宗教に応じて人々が大移動する

→約1000万人以上が移動。

→ヒンドゥー教徒とイスラム教徒の間で暴力が発生(死者多数)。

ニーシャーたちはどう移動した?

ニーシャ―たちは必要に迫られてどこからどこまで、どれくらいを移動したのか?

ミールプル・ハース(パキスタン側) → ジョードプル(インド側)

これは国境を超える大移動で、車でも8~9時間かかる距離です。

真夏にほぼ徒歩で、水も途中になくなる始末。

列車に乗る国境付近が、ヒンドゥー教徒とイスラム教徒が交わるため一番危ない。

何か一つ違えば無事たどり着けなかった過酷なものでした。

感想①母親が生きていたらどうなっていたのか?

もしママが生きていたら、わたしたちはママを残していかなきゃいけなかったの?だってママはイスラム教徒でしょ。

作中で一番ゾッとした言葉です。

もしイスラム教徒の母が生きていたら、ヒンドゥー教徒の自分たちと引き離されていたのか?

ニーシャ―は答えを誰かに求めませんでしたが、私は気になり調べてみました。

すると「高確率で引き離されていた」という残酷な答えが得られました。

もし強引に一緒にいても、どちらかが異なる宗教に紛れることで殺されたり、誘拐されたりする危険が強い。

強引で無慈悲な政治が引き起こす、普通の家族が普通に暮らせない世界。

宗教対立の怖さや、民主主義が機能している現代日本のありがたさが身に沁みます。

これにかまけず選挙に行きたいなと思いました。

感想②人が人の住処を奪うことの罪深さ

ニーシャーはインドへたどり着き平和を手に入れた後も「脳みそがへどろでいっぱい」と、見てきた絶望を処理しきれていませんでした。

怖い夢を見続けて、誰とも会話しなくなったニーシャ―。

これがもし自然災害なら、理不尽だと思いながらもまだ諦めがついたでしょう。

しかし誰のせいともハッキリわからないまま、人々が起こした争いであることだけは明確であり、

「自分たちは悪いことを全くしていない」ということも分かっている。

これは考えうる限りの、やるかたない気持ちが呼び起こされるものだと思います。

結局カジとの再会で、ニーシャ―は救われました。

けれどもし彼がたどり着けていなかったら?

へどろは貯まり続け彼女を壊してしまうか、他の誰かに投げられていたかもしれません。

強引に住処を取りあげることは、そこに住む人々の心を壊すことに他ならないのだと思い知らされます。

遠い世界の話のようですが、日本でも「災害後の仮設住宅から退去を迫られる」「再開発で家・店が立ち退きを迫られる」「高齢者が無理に施設に入れられる」などは聞く話です。

その一つ一つが、どうか移動する人の心を最優先に考えて、最善の心遣いがなされたものであることを願います。

感想③過酷な環境は優しさを消す

もう一つ、苦く引きずる作中の発言があります。

それは父親がニーシャーに放った言葉。

「もっと話せとおまえにいってきたのは間違いだった。口を閉じているほうが、みんなのためになるのかもしれん」

ニーシャ―の好奇心や喜びを抑え込む負の言葉。

後に父はこの発言を跪いて謝りますが、紛れもなく追い詰められた日々から来たものでしょう。

体力のない12歳の子供二人と年を取った祖母を連れて逃げる日々。水や食料が無い絶望を考え続けること。

父は医者として人命に対処してきた、かなり冷静な判断が出来る人でしたが……

プレッシャーに押しつぶされそうだったのでしょう。

だからこそ、あの移動の日々がまた始まると考えると、愛する娘にも冷たい言葉が出てきてしまう……

安定・安寧が人の優しさを作る。

これは覚えておき、自分の周りにささくれだった人がいれば、安心できる日常を作る手伝いをしてあげたいなと思いました。

書籍紹介&他の課題図書の記事リンク

この記事で初回した本▼

他の課題図書の記事▼

目の見えない親を持つ「コーダ」について書かれた本

高校の宮沢賢治同好会が舞台の物語

コメント