有吉 佐和子さん著作『青い壺』。

私も「書店人気ランキング」のコーナーで2位になっているのを見て購入したのですが、1977年発表作にもかかわらず爆売れしている書籍です。

読みにくさはないのに言葉は風情があって良い…!!

ラストが唐突…?……あ!そういうことか…お~~!

というような感想を抱きました。

この記事では『青い壺』について

- ドラマ化・映画化しているわけでもないのになぜこんなに話題なのか?

- ちょっと分かりにくい登場人物相関図解説

- 読んだ感想(ネタバレあり)(分かりにくい最後についても)

をお届けしていきます。

ドラマ化・映画化していないのになぜ話題なのか?

さて、そもそもなぜ『青い壺』は話題になっているのか?ですが…

年表で見てみましょう。

| 年月 | 出来事 |

|---|---|

| 1977年 | 『青い壺』発表 |

| 1984年 | 著者・有吉 佐和子さん死去。 その後『青い壺』は売り切れ絶版状態が続く。 (この時点で25万5千部) |

| 2011年 | 復刊 |

| 2022年 | 原田ひ香さんの推薦の言葉を使った帯をかけ、約50万部まで伸びる。 |

| 2024年 | 12月あたりに『100分de名著』で紹介 (※だいたい1冊の書籍を100分4回で紹介するNHK番組) |

| 2025年3月 | 75万部突破! |

原田ひ香さんとは?

『三千円の使い方』『老人ホテル』などが代表作の作家。

青い壺の帯には「こんな小説を書くのが私の夢です」と書いている。

原田ひ香さんの作品をAmazonで検索する

作品本来の魅力があったからこそ、復刊され強力な広報が行われたということでしょう。

帯の「こんな小説を書くのが私の夢」という言葉も強いですが、

「100分de名著」でガッツリ紹介されたのはデカい。

確かにあの番組、見ると読みたくなるんですよね…

あらすじと登場人物相関図

では現代人にも刺さる約50年前の作品『青い壺』の…

簡単なあらすじと相関図を解説します。

簡単なあらすじ

一人の陶芸家が焼き上げた、美しい『青い壺』をめぐる十三の連作短編集。

知らぬ間に陶芸家「省造」の手を離れた『青い壺』。

しかし10年あまり後に『青い壺』は再び省造の前に現れた。

良い古色(長年使い込んだような、古びた色合い)をつけて……

この壺はどこで何を見ていたのか?

移り変わる壺の持ち主付近のドラマが、連作で味わい深く描かれる。

登場人物・相関図(つながり)

話ごとの主な登場人物と、そのつながりはこんな感じです。

| 話数 | メイン人物 | 青い壺の行く末 |

|---|---|---|

| 1話 | 青い壺の作者 牧田省造 | 上出来の青い壺に「人工の古色をつけてくれ」注文され悶々としていたら、妻がデパートの美術部に売ってしまった。 |

| 2話 | 定年退職の夫と妻 寅三・千枝 | デパートで青い壺を購入。 寅三が長年お世話になった会社の役員(原副社長)にお礼として渡す。 |

| 3話 4話 | 原副社長の妻 芳江 | 貰った青い壺で熱心に生け花をしていたが、娘・雅子が「死ぬ前に遺産を受け取りたい」と散々なことを言うので、あえて遺さないよう友人・キヨに贈る。 |

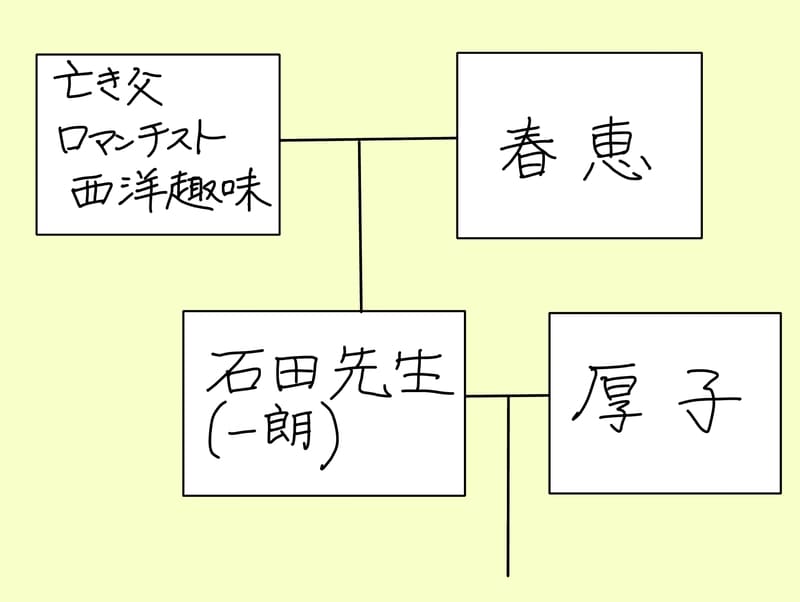

| 5話 | 母・キヨ その娘・千代子 | キヨは両目を失明していたが、白内障の手術で片方見えるように。 お礼として手術を担当してくれた石田先生に青い壺を送る。 |

| 6話 | 石田先生 | 酒場を訪れた石田先生が、酒と勘違いして青い壺を置いていく。 |

| 7話 | 酒場のママ・洋子が青い壺を石田先生の家に返却に。また戻ってくる。 | |

| 8話 | 石田先生の妻・厚子 | 夫と食事に出かけた際泥棒が入り、青い壺が盗まれる。 |

| 9話 | 50年ぶりに同窓会に参加する 弓香 | 同窓会中の縁日で青い壺を見つけ、3000円(今の感覚で7900円ほど?)で購入。 |

| 10話 11話 | 弓香の孫で小学校の給食を作る 悠子 | 故郷に帰るシスター・マグナレタに青い壺をお礼として渡す。 シスター・マグナレタは壺をスペインに置いて来た。 |

| 12話 | 入院病棟掃除婦 シメ | 501号室の老人が、スペインから持ち帰った青い壺を見る。 ※偶然この病院に弓香も入院している。 ※もしかしたらシメは若い頃石田家に仕えていたかも? |

| 13話 | 501号室の患者・先生 牧田省造 | 退院した「先生」の元へ省造が挨拶に訪れる。 先生は青い壺を、中国の800年物だと思いスペインから持ち帰ったらしい。 高熱の中、掘り出し物の壺は生きる希望になったそうで、青い壺に「命拾い」と名付けたいと言う。 |

【分かりにくい石田先生付近】

一見分かりにくい最後を読解

この物語のラストはこんな感じで終わります。

- スペインで高熱にかかり、死にかけで日本に戻った先生が

「道中スペイン・バルセロナの骨董品屋で見つけた青い壺が希望だった」

「これは中国南宋時代のものだ!掘り出しものだ!」

「壺に「命拾い」と名付けよう!」と省造に話す。 - 省造が「それ10年ちょっと前に自分が作ったものです」と驚きながら告白すると、怒った先生に家を追い出される。

- その帰り、タクシーの運転手に「自殺しようとした人を助けたら表彰を受けた。今後罪を減刑してもらえる特典も貰った」という話を聞かされた。

- その後、省造は「青い壺が10年あまり割れもせず巡り合えたのを喜ぶべき」と心を落ち着かせた。

そして、青い壺が結果的にそうなったように、作品に刻印するのはやめようと決意した。

最初読んだ時、「3」のタクシー運転手の話から展開が唐突で「え??」と思ったのですが、よく考えればわかりました。

これは「人助けしたら減刑される」という話を、省造も自分に当てはめたという話です。

青い壺に「命拾い」と名付けようとした先生。つまり省造は自らが作った「青い壺」で人命を救いました。

「人命を救えば減刑される」…ならば、青い壺を作った時、腹立ちまぎれに二つの壺を割ってしまったことも赦されるのではないか。

そう考えて前向きになった省造。

もし日本製であると分かる刻印などあれば、青い壺は先生の希望にはならなかったでしょう。

出自が分からない壺だからこそロマンを与えることができた。

これを一つの成功体験として、省造は作品に刻印しないと決意したのです。

読んだ感想

酸いも甘いも描かれるそれぞれの人生。

一番酸っぱい部分で言うと、定年退職後に狂っていく寅三でしょうか?

ずっと判を押したような会社員生活がぽっきり終了した時、次の生活に適応できなくなってしまう…

退職したのに職場での行動を繰り返し、それを見せつけられるのは現役社員…

そりゃあそんな相手から貰った壺は、早く手放したくなりますよね!

ゾッとしました。

他にも終わった戦争に対する、名前も無い女の悲痛な叫びも響きました。

この空気感は一連の流れから読んで欲しいと思います。

そして甘い部分で言うと、滅多にない夫婦での食事のためにオシャレをする石田夫妻。

こういう人生の上澄みみたいなものも素敵に描かれていて、中々憧れますね。

最上とは言いませんが、完全に失明したと思ったのに緑内障ではなく白内障で、手術で見えるようになったツメの感動もかなりのものでしょう。

その前に「緑内障」と診断した医者にはヤブ!と叫びたいものですが。

人生の一番幸せな日も不幸な日も描かれている。それぞれの人生が一つの流れとなり心に染み入る一冊でした。

時代が違うにもかかわらず、これは何かしら強く共感できる部分があるでしょう。

話題策になるのも納得の作品です。

様々な世代に刺さると思いますので、まだの人は読んでみてくださいね。

コメント