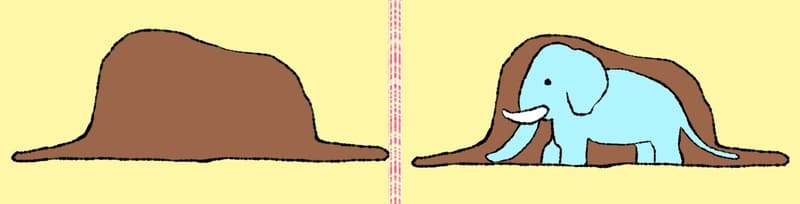

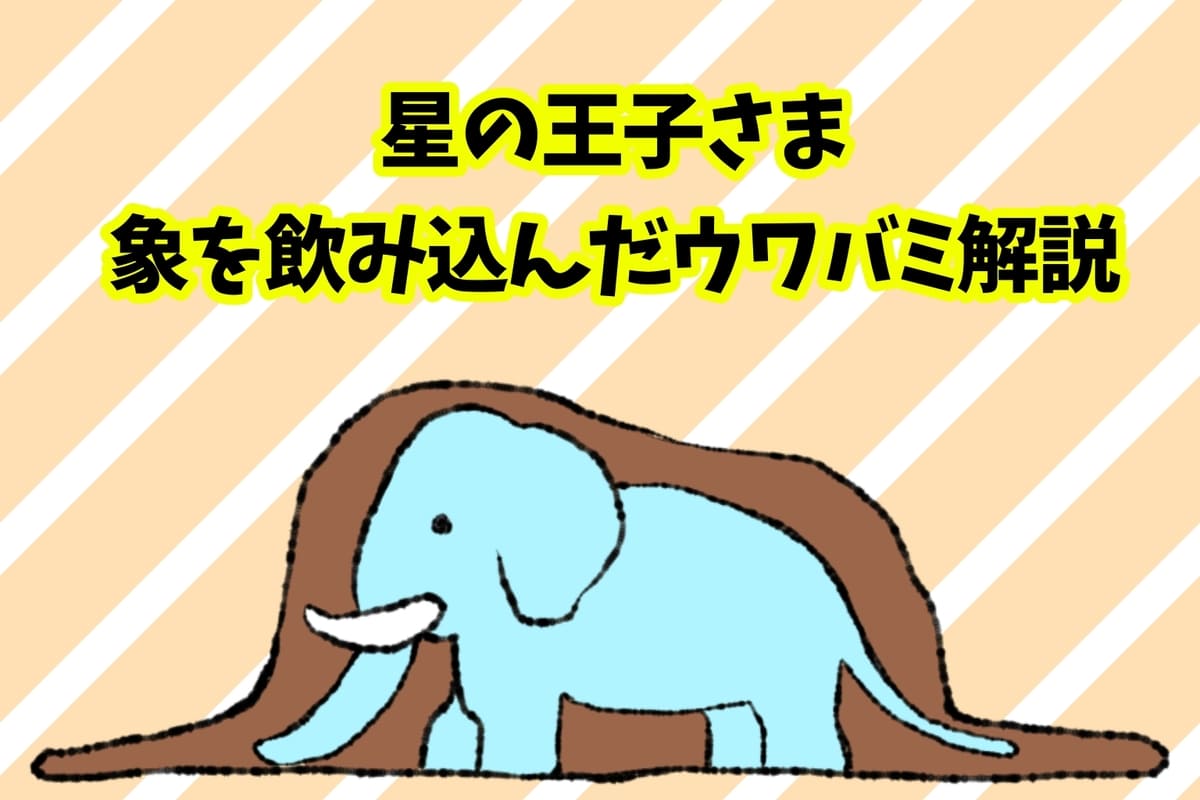

『星の王子さま』冒頭に登場する「象を飲み込んだウワバミ(翻訳によってはボア)」の絵。

しかし大人はこれを「帽子」だと間違え、描いた「ぼく」は説明に疲れてしまいます。

なぜウワバミをウワバミと見極めることが重要なのか?

ぼくはなぜこの絵にこだわるのか?

この記事では『象を飲み込んだウワバミ』のエピソードとその重要性を解説していきます。

目次

「象を飲み込んだウワバミ」とは?エピソード解説

「象を飲み込んだウワバミ」とは、

『星の王子さま』に登場する語り手「ぼく」が、6歳の時に描いた絵です。

「ぼく」は熱帯雨林の動物について書かれた本を読み……

ウワバミ(大蛇)が動物を丸ごと呑み込み、六カ月かけてゆっくり消化すると知って強く衝撃をうけました。

だからこそ、その様を絵に描いて、大人たちに恐怖を伝えようとしました。

(初めてのお絵かきだったようです。それほどまでに伝えたい出来事だったのでしょう)

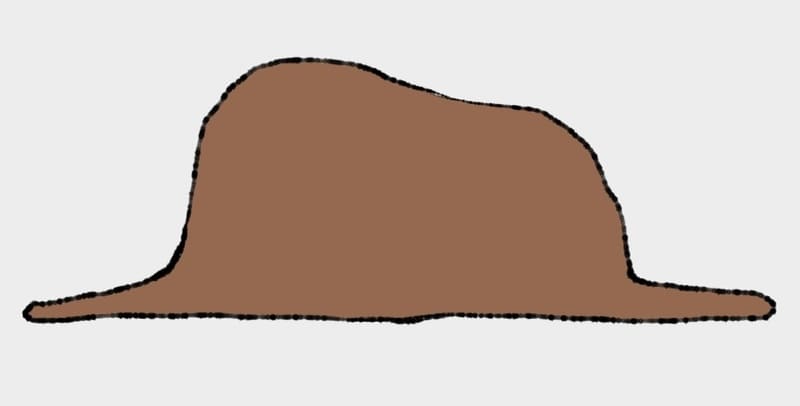

動物部分を象(ゾウ)にして描いたのが「象を飲み込んだウワバミ」の絵です。▼

ところが内部を描かないこの絵を見た大人は「帽子がなぜ恐いの?」と理解を示しませんでした。

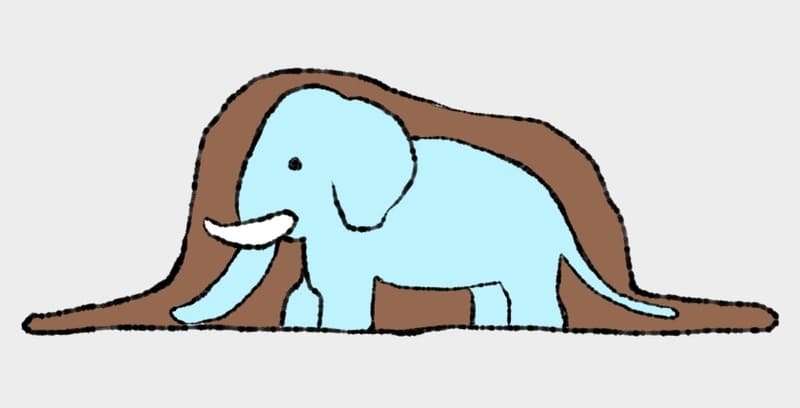

想像力のない大人の為に、「ぼく」は今度は内部が透けた絵を描きます。▼

しかし大人はこれを見ても「そういうくだらない絵より勉強を」と言います。

今まさに命を失う途中の象、こんな大きな動物を丸呑みにしてしまう恐ろしいウワバミ……

生と死の緊張感にを描いたのに、自分が受けた衝撃を理解してくれない……

大人の反応にうんざりしたぼくは、画家になる夢を諦めました。

星の王子さまは理解した

大人たちが帽子としか判断しなかった絵ですが、

星の王子さまは一枚目の絵(内部が透けていない方)を見て、第一声で

ーーそんな絵がほしいんじゃない! 象を呑んだヘビの絵なんかほしくない。

と言いました。なんの説明もせず見抜いたのです。

「ぼく」が今まで会ったことのない、想像力を持った人間……

この出来事は、突如砂漠に現れた若干怪しい王子さまを、「ぼく」が信用する一因になったと思われます。

全体のあらすじを知りたい方はこちら▼

『星の王子さま』あらすじを短く要約!登場人物や簡単な解説も

ウワバミの話は名言への伏線

ちなみに『象を呑み込んだウワバミの話』は物語の冒頭部分なのですが、

このエピソードは『星の王子さま』におけるあまりに有名な名言……

「大切なものは目に見えない」という言葉に繋がっています。

「大切なもの」……「食われてヘビの内部にいる、死にゆく象」は想像力を駆使しないと目に見ええない…ということです。

加えて、かつて想像力が試される絵を描いた「ぼく」自身も、大人になって見失っていたものがあったと分かってきます。

星の王子さまは、それを実感的に教えてくれる物語です。

こちらも想像力を試されるエピソード

星の王子さまの羊とは?暗喩?わかりやすく解説

「想像力が足りない」は戦争をする大人への避難?

関連記事:『星の王子さま』で作者が伝えたいことは?こんな人におすすめ!

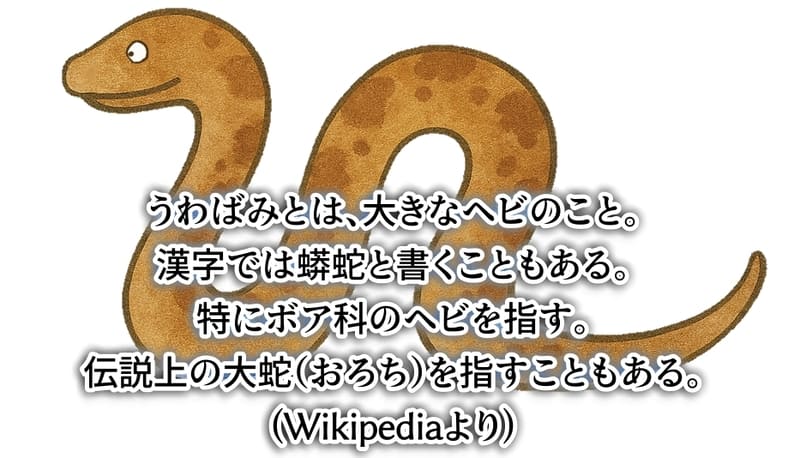

翻訳によって変わる「ウワバミ」と「ボア」

ちなみに『星の王子さま』はフランスの作家が書いた話。

「ウワバミ」は原文では「boa constrictor(ボア・コンストリクター)」と記されており、

日本語訳によっては「ボア」と書かれたりもします。

- ウワバミ:漢字で書くと蟒蛇。日本語的な響きで怪異的・昔話的なニュアンス

- ボア:生物学的で外来語らしいリアリティを持つ表現

個人的にはウワバミの方がインパクトあって好きなので、この記事ではウワバミでいきたいと思います。

「帽子」としてしまう大人の鈍さの罪

「ぼく」は別に、大人になぞなぞを仕掛けたり、揶揄いたかったわけではありません。

「象のような大きなものでも呑んで、じわじわと殺してしまうウワバミ」の恐怖に共感してほしかったのです。

しかし大人はウワバミを「帽子」と見ました。

まぁ…そこまでは分かりますが、内部が透けた状態で説明を受けても「そんなことより」と言うのです。

象が今感じているであろう死の恐怖を想像して描く「ぼく」と、

それをただのモノ「帽子」として、表面的にしか見ない大人。

その温度差が、一つの夢を残酷に壊しました。

せめて説明を聞いた後に「ごめん、分かっていなかった…」「理解したらすごく怖いな」等の素直な言葉を返せていれば…

「ボク」は画家になる夢を諦めず、この先も描き続けていたかもしれません。

まとめ

- 「象を飲み込んだウワバミ(ボア)」は、隠れた死の恐怖をボクが描いたもの

- 大人はそれを「帽子」としか見られず、表面的に処理してしまう

- 子どもは直感的に死や不安を捉えることができるが、大人は鈍い。

- 星の王子さまはひと目で理解した。

- 翻訳によって「ウワバミ」と「ボア」がある。どちらも大蛇の意。

- 大人は自分に見えていない子供が言いたいことを、少しでもくみ取って肯定してあげるべき。

『星の王子様』は、子どもの想像力を描くと同時に、大人が見失ってしまった「死や不安と向き合う感受性」を思いださせてくれる名作です。

コメント